多么洁净而又玲珑剔透的名字呀!

初闻白玉村名,不由联想到月亮,莫非此村明月当空格外迷人?自古人们就将明月唤作白玉。李白的“融融白玉辉,映我青蛾眉,”俞桂的“十六月圆满,皎皎白玉轮”,写的都是明月如玉皎洁发亮。“小时不识月,呼做白玉盘”,道出童真小儿将月亮唤之为白玉,可见二者之间有相媲美的可替代形象。而我要说的白玉村村名是否同月亮有关,它像谜似的存在我的揣摩中。

当年,肇基始祖将“白玉”二字安放在一个村庄身上,我想不会无缘无故,至少得有些来历。我对洁白无瑕的白玉兰花情有独钟,问询几位迎面遇见的村民,远古之时村中是否遍植白玉兰花树,他们皆摇头不得知。可见,时间早已尘封了历史。一代代村民秉承先祖躬耕陇亩,他们脸朝黄土背向天,一心只想收获口粮果腹,艰辛劳作之余,哪会有闲情去探究村名来历?而我的好奇却愈发强烈。

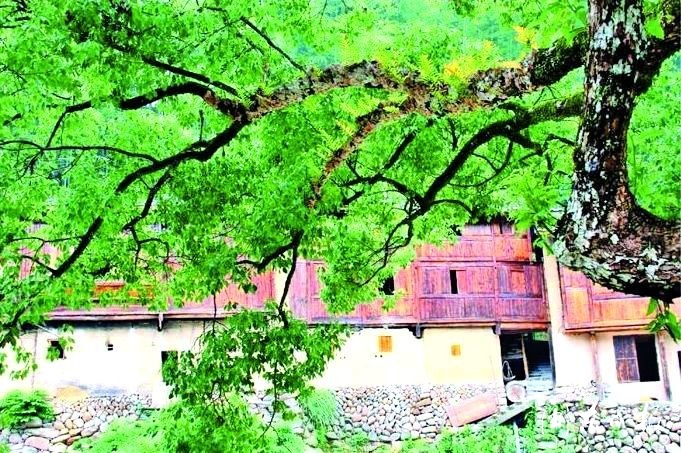

此次应采风之约又来到白玉村,乡村指导员李朋松先生浑身洋溢着热情,他一向秉承传统文化又不失对现代文化的执着追求,他在哪儿工作哪儿就带上他的文化气息,白玉村就连有些个性气质的石头都留下他的笔墨。他领着我们如数家珍般侃侃而谈白玉村的发展变化,带领大家走过橙黄橘绿的果园,走进书墨飘香的图书室,走过新修建的河堤,穿过古老的廊桥……走至上半游水塘前驻足。白玉村最古老的一排木房子就建在水塘上方,后靠巍巍山峰,属典型的依山傍水格局。乍一看,同湘西的吊脚楼有几分相似,木房子清晰的影子落在水中轻轻晃荡。

举起手机,瞬间将眼前景物定格。仔细端详,呵,半圆形小水湖多像一弯肥肥的月亮,它明晃晃地闪着银光,怀里还拢着天空,后山和一排木房子。好一道“绿水结绿玉,白波生白圭”的美景呀,莫非白玉村名同此有关?不过,我很快否定了自己的猜想。这个小水湖仅是前些年为准备皮划艇赛道新修而成,只是它同我追寻的意境相应和罢了。

然而我并不失望,想起去年春夏之交来白玉村,一场阵雨刚歇,天边微微泛起日光,一群群洁白的云雾从村中腾起,到达山腰便形成气势磅礴的白浪翻腾,它不断变幻着各种奇异的造型。阳光射在云雾上,显得晶莹玉透,正应了王安石笔下的“浮云堆白玉,落日泻黄金” 之景。我举着相机,恨不得把如此美妙的云雾扫荡一空带回家。沿村边溪涧往上游走,溪涧蜿蜒曲折,水中山石嶙峋,湍急的水流匆匆从高处飞奔而下,冲破乱石白浪翻滚,仿佛一团团洁白的珠玉飞腾,好一幕飞花溅玉水流欢呀!我想仅凭这云雾和清流,此村白玉之名也名不虚传了。

说到如白玉的云和水,不由想起去年中午在一户村民家吃饭,好客的女主人端上一盆鲜汤,圆圆的白片片层叠浮于汤中,“哇,片片白玉水中游呀!”我惊叹道。舀起一勺入口细嚼,鲜滑爽嫩,有燕皮的筋韧感,这一尝,我嘴巴就没有停下来的意思,吃到饱腹仍不知晓是何食材加工而成。女主人见我穷追不舍,微微笑言:“你说是白玉那就称为白玉吧,其实只是冬瓜剖成薄片裹上地瓜粉,晒干后煮的汤呀!”自从吃下这碗鲜美的“白玉”汤,我也学会制作这道菜,白玉村自然牢牢铭记心间了。

同行的本地文友见我心心念念要探究村名,她娓娓说起白玉娘娘的故事。据说古时寿山乡溪柄村有个叫白玉的姑娘,她少女时代专职放鸭母,白天赶着一群鸭母到田间和沟渠找食物吃,夜晚就睡在鸭棚旁边。因为家里穷,她连上学的梦都不敢做,唯一的愿望是不要饿肚子。那年闽王下旨遍寻王后,选什么样的女子呢?国师只向钦差大臣交代了句“祥云罩白玉,五龙盘赤柱”便不再言语。

钦差大臣每到一处就摆宴席请未婚女子吃饭,顺便观察寻找有此征象的女子。当时白玉听说有免费大餐吃,也顾不上清洗身上的污泥,头顶淡粉色芦苇编的毛茸茸草帽直奔席上,她抓起一大团红糖糍粑张口就大嚼起来,吃罢将五只粘腻的手按到红柱子上揉擦。钦差大臣在一旁看得真切,认定白玉即是王后人选,便立刻为她洗漱更衣带入宫中。从此,溪柄村就更名为白玉村。这个传说故事倒是吸引我,且不说它激励不少灰姑娘,有一朝一夕也有出头的日子,单是美丽的传说故事就给白玉村披上神秘又美好的色彩。

夜晚,我们一行采风文友相聚白玉书屋开展歌吟晚会。晚会结束走出书屋,沿着河边返回驻地。我抬头望见低低的天空挂着一轮明月,它时而在细碎的云朵间盘旋,时而露出全身撒下光辉一片。我不禁吟诵:“天如碧玉瓯,下覆白玉盘。”低头望见河中也闪着一轮圆月,天上人间交相辉映。

呀,白玉就在眼前,我不必再寻寻觅觅。

来源:闽东日报通讯员 杨秀芳

编辑:陈娥